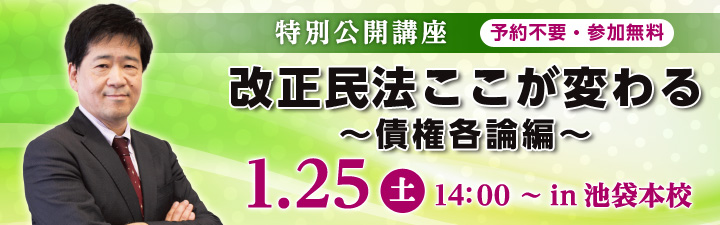

日高講師による改正民法イベント

改正民法ここが変わる~債権各論編~

参加無料予約不要

終了しました

| 実施日時 | 2020年1月25日(土)14:00~15:30 |

|---|---|

| 担当講師 |  日高 正美 LEC専任講師 日高 正美 LEC専任講師 |

| 生講義実施校 | 池袋本校 |

現役弁護士でもある日高講師が、改正民法について押さえるべきポイントを解説します!

2020年4月1日、民法を大きく変える改正法が施行されます。

今般の改正の対象は、債権法(特に契約法)に関する諸規定です。

契約法の規定はおおむね民法第3篇「債権」の篇にありますが、わが国の民法は、パンデクテン方式という体系を採用しているため、契約法に関する規定は、債権篇だけではなく、第1篇「総則」の篇にも置かれています。

今回、ガイダンスでお話しするのは、債権各論における改正のポイントです。

債権各論の改正点は多岐にわたりますが、主なものとして、①契約自由の原則の明文化、②解除の要件に関する改正、③危険負担の債権者主義を定めた旧534条1項の廃止、④定型約款に関する規定の新設、⑤契約内容不適合の場合に関する規定の新設、⑥要物契約の諾成化、⑦賃貸借契約に関する判例法理の条文化が挙げられます(これら以外にも改正点はあります。)。

個々の改正点の概要については、時間の許す限りガイダンス講義で説明していきますが、今般の改正のねらい(趣旨)について、ここでお伝えしておきます。

今般の改正のねらいは、大要2つあります。

- 一つは、国民にとって分かりやすい民法にすること。

- もう一つは、社会経済情勢の変化に対応させること。

この2つです。

一つ目の改正趣旨は、おおむね判例法理の条文化という形をとってあらわれています。つまり、旧法では、条文解釈上争いのある点が存在していても、法律の専門家にとっては、判例による条文解釈を常識として身に着けているため、特に不都合はありません。しかし、法律の専門家ではない素人の方は、いきなり民法の条文だけ読んでも、判例を知らないため(実務的に)正しい解釈をすることができないという事態に陥ります。そこで、法律の専門家ではない素人が条文だけ読んでも解釈を誤らないようにするため、確立した判例法理を条文に織り込んだり、条文として新設するという改正がなされたのです。

二つ目の改正趣旨は、社会の実情をできる限り民法に反映するというものであり、例えば取引の迅速化が進んだ現代において、商事と民事で消滅時効期間を区別することの合理性が乏しくなっていることから消滅時効期間を一元化・統一化するという改正がなされています。また、民事法定利率についても、年5分という高すぎる利率を、社会の実情により近い利率(3%)に変更するとともに、将来の経済状態の変化に対応できるよう、法定利率の変動制を採用することにしています。

これらの改正趣旨をふまえて、改正民法の条文を丁寧に読んでいくことが、今後の民法学習では必要になってきます。 民法を初めて学習する方は、先入観なしに条文を読んでいただいて結構ですが、改正の背景を知っていた方が民法に対する理解が深まりますので、改正の背景をきちんと講義するLECの講座に足を運んでみてください。