行政書士とは?試験概要から難易度を徹底解説

更新日:2024年7月8日

作成者:二藤部 渉 LEC専任行政書士講師

この記事では、行政書士の仕事内容は具体的にどのようなものなのか。

さらには行政書士本試験の概要や、合格のために必要な学習のポイントなどをご紹介していきます。

また、合格し資格を取得した後の仕事での活かし方や、司法書士をはじめとするその他の士業との仕事内容や試験難易度・合格までに必要な勉強時間など違いをそれぞれ比較しながら詳しくご紹介します。

- 目次

- 行政書士はどのような職業?

- 幅広い業務に対応した、法律のマルチプレーヤー

- 行政書士の業務内容

- 行政書士を取得するメリット

- 大学生の場合

- 社会人の場合

- 司法書士や弁護士など他士業との比較

- 司法書士と行政書士との違い

- 弁護士と行政書士との違い

- 税理士と行政書士との違い

- 行政書士とのダブルライセンスで人気な資格は?

- 行政書士資格の活かし方

- 行政書士に向いている人

- 行政書士はどのような資格?

- 自ら開業して働くまでの流れ

- 合格後も勉強は必要

- 行政書士試験について

- 行政書士試験の範囲・日程・受験資格

- 本試験科目分析

- 行政書士試験の願書配布・出願

- 行政書士試験の難易度・合格点

- 行政書士試験の勉強法は?メリット・デメリット

- 合格するための学習法 3つのポイント

- LECが選ばれる理由

- コース生合格者数255名は業界最高峰

- 実績豊富な講師陣

- 無理なく効率的に学べるオリジナル教材!

- 予算に合わせた講座ラインナップを用意

行政書士はどのような職業?

幅広い業務に対応した、法律のマルチプレーヤー

よく「頼れる街の法律家」と呼ばれる行政書士。ただ、行政書士という資格名は知っているけど、「実際に、何をする資格?」「取得するメリットは?」「受験資格や試験の難易度は?」など、様々な疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。事実、行政書士の業務は、いわゆる「書類作成」の代行だけではなく、相談業務や申請業務も含まれるだけに、はっきりしたイメージが掴みにくいともいわれています。

しかしこの資格は、その業務領域の広さ、知識面での汎用性の高さから、行政書士=法律のマルチプレーヤーということが言えます。

行政書士試験合格のための対策講座はこちら!

行政書士の業務内容

行政書士の仕事は大きく分けて下記の3つに分類されます。

①行政書士は、官公署に提出する書類の作成、その相談や官公署に提出する手続きについて代理することを業とします(行政書士法1条の2第1項)。

(例 建設業、飲食店、農地転用、古物商などの営業許可申請)

②権利義務に関する書類について作成と相談を業とします(行政書士法1条の2第2項)。

(例 遺産分割協議書、契約書、示談書、告訴状などの書類の作成)

③事実証明に関する書類の作成と相談を業とします(行政書士法1条の2第2項)

(例 各種議事録の作成、履歴書の作成など)

行政書士を取得するメリット

大学生の場合

行政書士試験は法律系資格の登竜門として位置づけられています。試験の出題科目は法律の土台となる憲法や行政法・民法を中心に学習するため、今後法律系の他資格を目指すうえで有利になります。また試験合格後は合格者と扱われるため就職活動のアドバンテージとしても有効です。

社会人の場合

行政書士試験は他の法律系資格に比べて比較的取得がし易く、働きながら資格取得を目指す社会人にも取り組みやすい資格です。また、ご自身のキャリアアップや資格登録のために実務経験や研修が必要なく、士業の中では独立開業しやすい資格であるといえます。行政書士が扱う業務は1万種を超えるといわれており、本人次第で様々なビジネスチャンスの開拓が可能です。

司法書士や弁護士など他士業との比較

行政書士と他の士業の業務との違いを紹介していきます。

司法書士と行政書士との違い

司法書士

司法書士の主な業務は不動産登記や商業登記などの登記申請業務 です。登記は司法書士の独占業務ですので、行政書士が業務として行うことはできません。

司法書士の平均年収は 600万といわれていますが、開業司法書士に関しては1,000万を超える方が3割以上いるとされていますので、行政書士の年収と比較すると一般的に高くなっています。

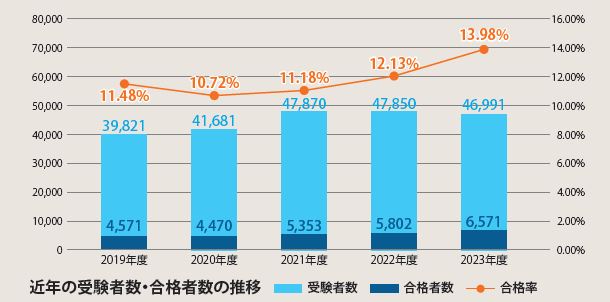

行政書士試験も司法書士試験も受験資格に関する制限はなく、どなたでも受験することができます。2023年度試験の合格率は行政書士試験が13.98%であるのに対して 司法書士試験は5.2%ですから、司法書士試験の方が難易度が高い資格といえます。勉強時間の目安としては、行政書士試験が800〜1,000時間と言われているのに対して、 司法書士試験は3,000時間といわれています。司法書士試験はかなりの難関といえます。

弁護士と行政書士との違い

弁護士

弁護士の業務は、法律相談・裁判・交渉・契約書の作成などの法律事務全般です(弁護士法第3条1項)。弁護士の業務には法律相談が含まれますが、行政書士の業務に法律相談は含まれません。弁護士の平均年収は一般的に800〜1,100万円といわれているので、行政書士の年収と比較すると高くなっています。

受験資格に制限がない(だれでも受験できる)行政書士試験と異なり、司法試験を受験するには、法科大学院に進学・修了する、もしくは司法試験予備試験に合格するという2つのルートのいずれかで受験資格を得なければなりません。2023年度の行政書士試験の合格率は13.98%、これに対して司法試験の合格率は45.34%です。ただし、2023年度の司法試験予備試験の最終合格率(対受験者数)は約3.6%ですので、行政書士試験より司法試験予備試験のほうが難易度ははるかに高くなっています。合格するために必要な勉強時間の目安としては行政書士試験が800〜1,000時間とされているのに対して、司法試験予備試験に合格するためには、2,000時間〜5,000時間の勉強が必要とされています。

税理士と行政書士との違い

税理士

税理士の業務は、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続などを行う税金に関する専門家です。税に関する業務は税理士の独占業務ですので、行政書士が請け負うことは一部の例外を除いて税理士法違反となってしまいます。

税理士の年収は平均で900万円以上といわれていますので、行政書士の年収より一般的に高くなっています。

受験資格に制限がない(だれでも受験できる)行政書士試験と異なり、税理士試験には複雑な受験資格要件があります。税理士の受験を考えている方は国税庁のホームページを確認しましょう。

税理士試験は11科目ありその中から5科目合格する必要があります。1年で一気に5科目合格する必要はなく、また、それぞれの科目合格制となっています。ただ、どの科目も難易度が高いため、1年で1〜2科目ずつ受験していき、複数年かけて最終合格を目指すことが一般的です。

2023年度試験の合格率は行政書士試験が13.98%であるのに対して、税理士試験の科目合格率は21.7%でしたが、上記のように税理士試験のほうが難易度は高いです。

勉強時間の目安としては、行政書士試験が800〜1,000時間と言われているのに対して、税理士試験の場合、最終合格するためには3,000時間以上(受験期間も最低でも3年以上)が必要だと一般的に言われています。

行政書士とのダブルライセンスで人気な資格は?

- 社会保険労務士

- 行政書士として受託した会社設立業務に関して、会社設立後も労務管理に関する業務を行うことができるようになる。

- 司法書士

- 行政書士として受託した会社設立業務や遺産分割協議書の作成につき、その後の登記申請まで行うことができるようになる。

- 宅建士

- 不動産関連の依頼が多い行政書士。公正な不動産取引を担う「宅建」の知識・資格をもっていることで、より円滑に業務を進めることが可能となる。

- 中小企業診断士

- 「会社設立」「許認可申請」等で接点をもった企業と、経営・法務のコンサルタントとして顧問契約を結んで関わっていくことができる。

行政書士資格の活かし方

資格取得後行政書士として働いていくうえで、様々な資格の活かし方があります。まずは既存の行政書士事務所で働き実務経験を積むことや、弁護士事務所でパラリーガル(法律事務員)として勤務する方もいます。また一般企業の法務部で働くことも可能です。他社と何らかの契約をする場合の契約書の作成や相手方から提示された契約書の内容をチェックすることが必要になる法務部では、行政書士試験の勉強で得た知識を生かすことができます。

そして合格後独立開業することももちろん可能です。まずは一度就職し経験を積むという人もいますが、いきなり独立開業という選択肢を取る方もいます。

行政書士に向いている人

行政書士の業務は、「他人」の事務を代行して行うという特徴が濃く現れる性質のため、奉仕精神のある方は向いていると思われる。また、新しい法律が施行されたり、法律が改正されたりすれば、新しい許認可業務が絶えず発生するため、新しい法律を積極的に勉強していくことが必要になります。そのため、積極的に新しい知識を吸収していく意欲のある方が向いているでしょう。

行政書士はどのような資格?

自ら開業して働くまでの流れ

行政書士として働くためには、「単位会」と呼ばれる都道府県ごとに存在する行政書士会を通じて、日本行政書士会連合会に行政書士登録をする必要があります。登録を受けるためには、行政書士事務所を設置しようとする都道府県の行政書士会(単位会といいます)を通じて必要な書類を提出する必要があります。そこで、単位会に問い合わせ、行政書士会に登録するために必要な書類を確認し、それらの書類を揃えます。単位会に登録の申請をし、単位会の中に各支部が存在しますので、その支部長との面談等を経て、登録が完了すると、行政書士として業務ができるようになります。

合格後も勉強は必要

行政書士業務は、さまざまな法律に関わる仕事です。許認可申請においては、その許認可を規律する法律があったり、また契約書や遺言の作成をサポートするようなときは民法の適用を受けたりと、根拠法律を守って業務を行うことが必要です。しがって、新しい法律が施行されたり、法律が改正されたりした場合には、常に自ら学習する必要があります。知識をアップデートできていないと、必要な許可がもらえなかったりして結果的に依頼者に迷惑をかけてしまいます。ですから、行政書士登録した後も常に学習することが必要になってきます。行政書士として業務をする以上は、一生学習していくことが求められるでしょう。

行政書士試験について

行政書士試験の範囲・日程・受験資格

令和6年度行政書士試験について

| 試験日 | 令和6年11月10日(日) |

|---|---|

| 試験時間 | 午後1時〜午後4時までの3時間 |

| 願書配布・受験申込期間 |

令和6年7月29日(月)〜8月30日(金) ※令和6年度行政書士試験 |

| 受験手数料 | 10,400円 |

| 受験資格 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく誰でも受験できる |

| 合格発表 | 令和7年1月29日(水) |

本試験科目分析

出題形式(2023年度試験実績)

| 出題形式 | 配点 | |

|---|---|---|

| ①5肢択一式 | 1から5までの選択肢から正解を選ぶ | 1問4点 |

| ②多肢選択式 | 枠内(1〜20)の選択肢から空欄ア〜エに当てはまる語句を選ぶ | 1問8点 |

| ③記述式 | 設問に対する解答を40字程度で記述する | 1問20点 |

試験科目と配点(2023年度試験実績)

| 試験科目 | 出題内容と対策のポイント | 問題数 | 配点 | 合計 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5肢択一式 (1問4点) |

多肢選択式 (1問8点) |

記述式 (1問20点) |

|||||

| ①行政書士の業務に関し 必要な法令等 |

基礎法学 | 幅広く出題される (法制史や司法制度改革、 法律用語の知識など多岐に及ぶ) |

2問 | 8点 | 46問 [244点] |

||

| 憲法 | 判例と条文の知識が出題の中心 | 5問 | 1問 | 28点 | |||

| 民法 | 事例問題を処理できるかが 合否のターニングポイント |

9問 | 2問 | 76点 | |||

| 行政法 | 判例と条文の知識が出題の中心 | 19問 | 2問 | 1問 | 112点 | ||

| 商法・会社法 | 条文知識が出題の中心 | 5問 | 20点 | ||||

| ②行政書士の業務に 関連する一般知識等 |

政治・経済・社会 | 幅広く多岐にわたり出題される | 8問 | 32点 | 14問 [56点] |

||

| 情報通信・個人情報 | 情報用語や情報セキリュティ用語、 個人情報保護法 などから出題される |

3問 | 12点 | ||||

| 文章理解 | 国語の長文問題が出題される | 3問 | 12点 | ||||

| 合計 | 54問 | 3問 | 3問 | 300点 | 60問 | ||

| 216点 | 24点 | 60点 | |||||

行政書士試験の願書配布・出願

令和6年度行政書士試験(予定)

郵送申込み:令和6年7月29日(月)〜8月30日(金)消印有効

インターネット申込み:令和6年7月29日(月)午前9時〜8月27日(火)午後5時

(※8月末日までではありません。出願の際は、必ず一般財団法人行政書士試験研究センターHPで出願期間をご確認ください)

行政書士試験の難易度・合格点

行政書士試験は300点満点ですが、そのうちの6割、すなわち180点の得点を取れた者を合格者とします。ただし、基準点((1)(2))があり、その基準点を満たしていなければなりません。

- 合格基準点

- 以下の要件のいずれも満たした者

- (1)行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者

- (2)行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者

- (3)試験全体の得点が、180点以上である者

行政書士試験の合格率は2018年度試験以降、10〜13%前後で推移しており、弁護士や司法書士など他の法律系資格と比較すると、難易度は易しいとされています。

しかしいくら他の法律系資格と比較し難易度は易しいとはいえ、受験者の約10人に1人しか合格できない試験ですので、短期間で合格されたい方はしっかりと試験対策をした上で試験に挑むことをおすすめします。

近年の受験者数・合格者数の推移

行政書士試験の勉強法は?メリット・デメリット

合格に必要な情報の集約はLECのような資格予備校がすべてやってくれますから、費用はかかっても資格予備校を利用することが合格への近道になるでしょう。時間がかかっても地道に少しずつでも知識の向上を図り、一生のライフワークとして学習をしていきたいと思うのであれば、独学で学習することもよいと思います。

独学で勉強する

- メリット

- 費用が少なくて済む。自分のペースで自由に学習できる。

- デメリット

- 市販の書籍を使用することになるため、どの部分が重要なのかよくわからない。わからないことがあっても質問できない。講義に出席するということがないため、学習が滞る可能性がある(誘惑に負け学習を怠る)。「学習仲間」の存在を意識できない(学習にへこたれやすい)。

通信講座で勉強する

- メリット

- 自分のペースで自由に学習できる。通信教材の性質にもよるが、どこでも学習できる(通勤途中、喫茶店、有料の自習室など)。講師が合格のために必要な重要な情報を指摘してくれる。

- デメリット

- 講座を申し込むので費用がかかる。「教室に通う」ということがないため、学習のペース配分を自己管理しなければならない。講義に出席するということがないため、学習が滞る可能性がある(誘惑に負け学習を怠る)。「学習仲間」の存在を意識できない(学習にへこたれやすい)。

通学・通信講座で勉強する

- メリット

-

・通信のメリット

- ①自分のペースで自由に学習できる。

- ②通信教材の性質にもよるが、どこでも学習できる(通勤途中、喫茶店、有料の自習室など)。

-

・通学のメリット

- ①講師が身近にいるため、わからないことはすぐに質問でき、疑問点を解消できる。教室にている「学習仲間」の存在を意識でき、学習意欲の維持を図ることができる。

-

・両者共通のメリット

- 講師が合格のために必要な重要な情報を指摘してくれる。

- デメリット

- 費用がかかる。通学受講は場所と日時に拘束されてしまう。

合格するための学習法 3つのポイント

学習法は十人十色、合格者の数だけ行政書士試験合格に向けての学習法があります。しかし、その中に実は共通する重要な3つのポイントがありますのでご紹介していきます。

- 1.民法と行政法に重点を置くこと

- 行政書士試験を受験する上で民法と行政法が重要になります。民法と行政法をすべて得点すると、188点を獲得することができ、合格点の180点をクリアできてしまいます。行政書士試験は300点満点ですから、民法と行政法だけも60%を上回ることができます(※合格するためには、一般知識の基準点も満たす必要があります)

- 2.一般知識等科目で40%の基準点をクリアすること

- 一般知識等科目で基準点(一般知識等科目の満点の40%の得点)に届かず不合格になるということがあります。40%という数字はわかりにくいですが、わかりやすい数字に言い換えますと、一般知識の問題数は14問で、そのうちの40%ですから、正解数は6問以上必要ということになります。

- 3.過去問を徹底活用すること

- インプット(知識習得)と並行して行いたいのが徹底的なアウトプット(演習)です。そこで重要なのが過去問の活用です。過去問は一通りの学習が終わってから使うものではなく、学習を始めた段階から随時触れるべき最も貴重な参考資料です。本試験のレベルを理解できるよい機会が過去問を解くことです。過去問を解き、合格に必要な知識や範囲を体現できるでしょう。

LECが選ばれる理由

コース生合格者数255名は業界最高峰

LECが39年間の行政書士受験指導の中で培ってきたノウハウを詰め込み、考え抜いたカリキュラムを最後まで受講することで、合格の指標となる180点を取れる実力を身につけ合格をより確実なものに近づけることができます。

- ※コースとは2023年度合格目標の「合格に必要なインプット講義・演習・模試をパッケージ化した商品」を表します。

パッケージ化した商品を申込された方を「コース生」と記載しております。 - ※上記合格率は、2024年3月8日時点のものです。

合格者の声

- 2023年度合格 パーフェクトコースSP出身

J・Sさん -

私は初学者なので、パーフェクトコースSPを受講しました。

このコースは最初に各単元の概要の講義があり、それを終えるとテキストを使用した本格的な講義に移行します。初学者の私でも問題なく行政書士の勉強を開始する事ができました。

- 2023年度合格 パーフェクトコース出身

S・Kさん -

初学者向けであり、講義の内容含めてとても理解し易かったです。通学講義を受講できない場合も、WEBで後から受講できるので振り返りも容易でした。各分野ごとの問題集があるので、講義で学習し終わった部分を問題集で解きテキストを確認。科目の終わりには科目別答練があり自身の理解度を再チェックできるので、コースを受講していればインプット、アウトプット、振り返りが効率よくできるのを実感しました。また、コースには3回の模試が含まれており、程よい回数と期間があるので非常に良かったと思います。

実績豊富な講師陣

LECでは受験指導のプロ講師を全国に配置しています。

長年の指導経験で培った知識・情報量・ノウハウを最大限に活かした臨場感溢れる講義で、あなたを合格へ導きます。

また通信(Web/DVD)講座でも、通学講義と同じクオリティの講義をご提供していますので始めて学習される方でも安心してご受講いただけます。初級コースに含まれる『合格講座』のWeb講義では「講師フレックス制」を導入しており、各科目2人の講師から自分に合った講師を自由に選んで講義を受講できます。

無理なく効率的に学べるオリジナル教材!

LEC行政書士講座で使用する「合格講座講義録」は2022年度行政書士試験出題問題のカバー率85%!

このメインテキストだけで、実際の試験で出題される問題のほとんどを網羅しており、合格に必要な知識習得を可能にします。

予算に合わせた講座ラインナップを用意

LECでは法律を初めて学習される方でも安心してご受講いただける講座を多数ご用意しています。ご希望の予算や、勉強に割ける時間、ライフスタイルに合わせてご自身に合った最適な講座をお選びいただけます。

低価格でLECの講座を受けられる!

とにかく低予算で学習を始めたい方におススメ!

スマホで [行政書士] S式合格講座

| 受講料 | 29,800円(税込)〜 記述対策講座付きは59,800円(税込) |

|---|---|

| 講義時間 | 約60時間(1ユニット約15分) 記述対策講座付きだと約70時間 |

| 講座に含まれているもの | ・インプット講義 ・一問一答問題アプリ(2000問収録) ・模試1回分 ・質問制度 |

| 教材 | PDFデータを提供 ※製本されたテキストも別途ご購入可能です。 |

| 受講形態 | 通信Webのみ |

| こんな方に最適 | ・独学での学習に不安のある方 ・費用を抑えて資格予備校の講義を受講したい方 ・忙しくてまとまった学習時間を確保できない方 |

LEC行政書士講座といえばコレ!

費用と時間をかけてじっくり着実に学習したい方におススメ!

パーフェクトコース

| 受講料 | 235,000円(税込)〜 |

|---|---|

| 講義時間 | 約200時間(全64回) |

| 講座に含まれているもの | ・インプット講義 ・答練 ・模試3回分 ・質問制度 |

| 教材 | テキスト、六法、問題集、過去問がオールインワン 全て毎年改訂対応した製本教材をご提供しますので、教材を追加購入する必要はありません。 |

| 受講形態 | ・通信Web ・通信DVD ・通学(Web又はDVDフォロー付) 通学を選択してもWeb又はDVDの講義を受講できます。追加料金はかかりません。 |

| こんな方に最適 | ・安心感のある大手資格予備校で学習したい方 ・法律の知識をじっくり着実に身につけたい方 ・自分で学習スケジュールを立てて勉強するのが苦手な方 |

行政書士試験合格のための対策講座はこちら!

行政書士へのスタートはココから!

この記事の監修者は

にとべ わたる 二藤部 渉 LEC専任講師

| 生年月日 | 1972年10月3日 |

|---|---|

| 最終学歴 | 駒澤大学 法学部 法律学科 |

合格率2.89%だった平成15年行政書士試験に合格し、平成17年にとべ行政書士事務所を開業し、開業とほぼ同時にLEC行政書士講座の専任講師となる。技能実習制度に関わる業務を中心に展開しています。趣味はフットサル、ゴルフ、ゲーム、ガンプラ作成。パグ好きです。