更新日:2021年9月30日

- 目次

- 公務員試験の併願は当たり前!

- 試験科目で選ぶ

- 法律系科目が中心

- 経済系科目が中心

- 文学部系科目が中心

- 語学が得意な人

- 教養試験のみ

- その他

- 出題レベルで選ぶ

- 国家総合職

- 国家一般職・地方上級

- 高卒程度

- \まずはここからスタート!/

- 資料を請求する

公務員試験の併願は当たり前!

公務員試験は大学入試と同じように第1志望の試験の他に、多くの受験生が複数個所の自治体の採用試験を併願先として受験しています。

- 併願のメリット

- 公務員試験は就職試験になるので、1つのみ受験して万が一不合格だった場合、来年4月以降の進路先が未定になってしまうことになります。そのため、第Ⅰ志望以外の自治体の試験を併願受験することで、合格のチャンスが増えます。

多くの受験生が併願をして合格のチャンスを増やしています。 - 併願をする際の注意点

- 「試験日程」に注意しましょう。試験日程が被ってしまうと、どちらかの試験の受験ができなくなってしまうので、試験日程を確認してから併願先を決定しましょう。たとえば、Ⅰ類Bと特別区Ⅰ類の試験の1次試験日程は例年、被っているので東京都都庁と特別区の併願はできないということになります。 その他、県庁と市役所も同様です。また、試験は1日中掛けて行われるので第1志望の試験に本領が発揮できるようにスケジュールを組むように気をつけましょう。

- 併願先を選ぶポイント

- 併願先を考える際に「どの職種でどのような科目が出題されるのか」を把握しておくことがポイントになります。たとえば「地方上級(全国型)」と「国家一般職」の併願の場合、出題科目の大部分が重なっているので学習すべき科目が少なくて済みます。併願先は試験日程だけで決めるのではなく、出題範囲についても受験要項などを確認して決めるようにしましょう。

- 併願の目安

- 試験日程が被らない限り併願はできますが、沢山受験をしすぎて本領を発揮できないとなると本末転倒になってしまいます。試験日程や出題レベルをしっかり考えて併願先を決めることをおすすめします。

- 併願先の例(ある受講生の例)

国家公務員…国家一般職、国税専門官、裁判所事務官

地方公務員…特別区、県庁、市役所

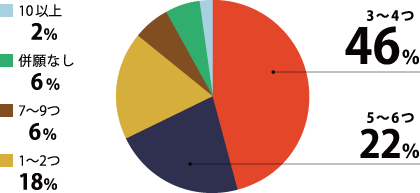

- 本年度公務員試験で併願した

受験先はいくつですか。

●公務員試験は就職試験のため、94%の方が併願しています。1番多いのは3〜4つでした。民間就職活動と同様に公務員試験も併願し合格のチャンスをふやしましょう!LECでも様々な職種にチャレンジできるコースを用意しています。

試験科目で選ぶ

専門試験の出題科目は大きく「法律系」「経済系」「行政系」に分けられます。

多くの職種ではこの3つがバランスよく出題されますが、中には(職業との関連上)特徴のある職種もあります。

法律系科目が中心

- 裁判所事務官 総合職・一般職

- 一次試験の専門科目は憲法・民法・刑法(または経済理論)のみ

- 参議院事務局 総合職

- 専門科目に法律部門と経済部門の選択あり

経済系科目が中心

- 国税専門官

- 民法・商法・会計学(簿記含む)が必須解答科目

- 他に経済学・財政学・経営学などが選択科目で出題

- 参議院事務局 総合職

- 専門科目に法律部門と経済部門の選択あり

文学部系科目が中心

- 法務教官

- 心理学・社会学・教育学が中心

- 家庭裁判所調査官補

- 心理学・社会学・社会福祉学・教育学の4つからいずれか選択

語学が得意な人

- 外務省専門職員

- 18カ国語から1つを選択(和訳と外国語訳)

- 防衛省専門職員

- 試験区分に「語学」と「国際関係」がある

教養試験のみ

一部の市役所試験・警察官・消防官・国立大学法人職員では専門試験がなく教養試験のみで受験ができます。

その他

公務員試験には技術職・心理職・福祉職といった専門職もあり、こうした職種では専門試験は専門知識に関する出題中心です。

他にも、経営・国際関係・語学・情報処理など、専門知識を生かした採用区分を持つ職種もあり、それぞれ専門知識に関して出題されます。

出題レベルで選ぶ

国家総合職

公務員試験の「最難関」であり、試験問題のレベルも非常に高くなっています。

国家一般職・地方上級

国家一般職・地方公務員共に、「上級試験」≒「大卒程度試験」であっても、大学卒業程度の問題が出るだけであって、大学卒業が受験要件ではありません。

高卒程度

専門試験はなく教養試験のみとなっており、全体として試験問題のレベルも易しくなっていますが、年齢制限が低くなっています。

この他に「短大卒程度」である「中級」「 II 種」試験が地方公務員などでいくつか実施されています。これは四年制大学卒業者でも受験可能なものが多く、年齢制限もさほど低くはありません。問題のレベルも大卒程度と比べるとやや易しくなっています。

このため、「地上・国家一般職」を目指す人が併願受験するケースも多くなっています。

- 監修者:LEC実力派の講師陣

- LECは公務員試験の指導実績30年以上!

公務員試験を知りつくしたプロ!LEC講師陣が全国で公務員を目指す受験生のために丁寧に指導。

経験豊富な受験指導のプロが受験生の疑問や悩み・不安を解消し、最終合格・内定まで、完全サポートしていきます。

合格に導く実力の講師陣